Не суди прежде суда: как общество превращает подозрение в приговор

В последние месяцы в российском медиапространстве словно накатила волна громких разоблачений, отставок и арестов. Имена людей, еще недавно занимавших высокие посты и заслуживших уважение за реальные заслуги, сегодня появляются в новостных лентах в совершенно ином контексте. Министры, генералы, сенаторы — вчерашние герои и уважаемые специалисты — теперь становятся объектами бурных обсуждений и обвинений в прессе. Однако стоит вспомнить старую истину: до тех пор, пока суд не вынес обвинительный приговор, человек не может считаться виновным.

Как отмечают психологи, общественное мнение редко бывает устойчивым. Оно живет эмоциями, моментом и в значительной степени формируется под влиянием так называемых «социальных маркеров» — ярлыков, которые общество или власть спешат навесить. Стоит лишь раз прозвучать громкому обвинению, как вчерашний уважаемый человек мгновенно превращается в «фигуранта дела». Люди перестают вспоминать о его заслугах, а СМИ тиражируют домыслы, опуская любые факты, способные разрушить образ «падшего чиновника».

Показателен пример сенатора Дмитрия Савельева, чье задержание весной этого года стало одной из самых обсуждаемых новостей. Сцены ареста, прошедшие прямо в стенах Совета Федерации, были сняты и продемонстрированы практически всеми телеканалами. Эффектная картинка всегда работает сильнее любых аргументов — ведь в массовом сознании зрелищность подменяет доказательность. Между тем расследование еще не завершено, а официального приговора нет.

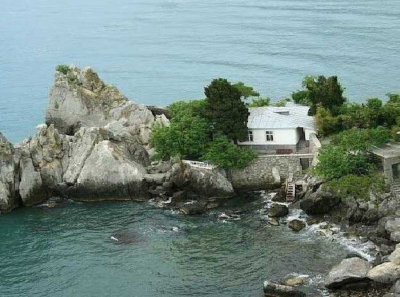

Если отбросить эмоции и посмотреть на биографию Савельева, то картина оказывается куда сложнее и многограннее. Выходец из простой семьи, он прошел службу в Афганистане, где был дважды награжден медалью «За отвагу» за участие в боях на перевале Саланг и в округе Хост. Позже его заслуги были отмечены орденами Почета и Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За возвращение Крыма». Но все эти факты почти не упоминаются в новостных материалах, посвященных делу сенатора.

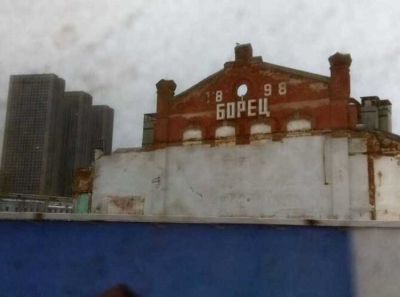

Широкой общественности Савельев действительно мало известен, поскольку не стремился к публичности. Однако в Туле, где он долгие годы поддерживал социальные и культурные проекты, его имя хорошо знают. Под его попечительством Тульское суворовское училище модернизировало материально-техническую базу, а школы-интернаты получили необходимое оборудование и транспорт. Благодаря его инициативе были отремонтированы помещения Тульского художественного музея и обновлена техническая база Камерного драматического театра. Восстановленные и заново построенные храмы также стоят в числе его заслуг — о них благодарно вспоминают прихожане.

Не стоит забывать и о предпринимательском прошлом сенатора: он занимал руководящие посты в таких структурах, как «ЛУКОЙЛ-Нижний Новгород», «Норси-Ойл» и «Транснефть». Эти страницы его биографии нередко опускаются журналистами, создающими образ чиновника, «разбогатевшего на госслужбе». Так формируется искаженное восприятие — общество видит не реального человека с многолетней карьерой, а персонажа, на которого удобно проецировать раздражение и усталость от коррупции.

Психологи называют этот феномен «эффектом моральной компенсации»: осуждая других, люди подсознательно подтверждают собственную нравственную чистоту. В эпоху социальных сетей этот процесс ускорился — теперь для формирования общественного мнения достаточно короткого видео или громкого заголовка. Но цена подобного торжества поспешных выводов — разрушенные репутации и сломанные судьбы.

История знает немало примеров, когда громкие обвинения впоследствии рассыпались, а оправданные фигуранты уже не могли вернуть доверие общества. Для человека, однажды объявленного виновным в медийном пространстве, реабилитация становится практически невозможной, даже если суд признает его невиновным. Ведь общество помнит не факты, а эмоции.

Потому важно помнить: презумпция невиновности — не формальность, а фундамент правового государства. Она защищает не только конкретного обвиняемого, но и каждого из нас от произвольного осуждения. Сегодня под прицелом может оказаться кто-то другой, завтра — любой из нас.

Пословица гласит: «Не суди другого, пока не прошел в его мокасинах две мили». В переводе на современный язык это означает — прежде чем выносить суждение, постарайся понять контекст, обстоятельства, мотивы. Особенно когда речь идет о людях, чьи заслуги перед страной очевидны и подтверждены делами.

Громкие дела всегда вызывают интерес и обсуждение. Но одно дело — интерес к правде, и совсем другое — стремление к сенсации. В первом случае общество становится зрелым и ответственным, во втором — превращается в толпу, готовую судить без суда. Настоящая справедливость требует времени, фактов и беспристрастности. И именно этого нам сегодня особенно не хватает.